Предлагаем вашему вниманию статью советника департамента проектов цифровой трансформации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Домрачёва. Статья продолжает начатую ранее тему создания международных информационных систем.

Аннотация

Статья развивает в практической плоскости ряд предыдущих публикаций на D-Russia.ru. Последняя по времени статья, посвященная проблематике цифровой трансформации экономики и управления в рамках Большого евразийского партнёрства, была опубликована на портале D-Russia.ru 8 августа 2019 года. В ней был предложен подход к обеспечению цифровой связанности Евразийского континента на основе матрицы концентраторов (хабов) торговых сервисов. Представляется возможным расширить этот подход и предложить идею построения интероперабельной совокупности национальных цифровых многофункциональных платформ государств-членов ЕАЭС. В настоящей статье рассматриваются вопросы построения институционально-технологической архитектуры таких цифровых платформ.

Общесистемные архитектурные подходы

Ранее в статьях были обоснованы основные особенности цифрового этапа ИКТ-развития в мире, такие как:

1. Предоставление массовых цифровых сервисов, востребованных населением и бизнесом. Достижение общественного блага, как результат произведенных государством инвестиций. Переориентация с ведомственной или корпоративной (преимущественно серверной) информатизации на клиентский уровень.

2. Широкое использование Smart-компоненты (Умный дом, Умный город, Умная железная дорога, Умное предприятие).

Позднее была обоснована еще одна особенность:

3. Комплексирование разнопрофильных сервисов на одной цифровой платформе. Создание общих инфраструктур для поддержки различных сложносоставных административных и бизнес процессов при одновременной оптимизации регламентов, положений и правил взаимодействия.

Представляется, что эти три особенности могут служить критериями отнесения проектов ИКТ-развития к категории цифровых, что отличает их от традиционных проектов ведомственной или корпоративной информатизации.

На рисунке 1 изображена классификация информационных систем, которая является актуальной, независимо от того или иного этапа ИКТ-развития. Этот вопрос также был подробно рассмотрен в предыдущих статьях этого цикла.

Предложенная классификация может быть положена в основу архитектуры высокого уровня при проектировании многофункциональных цифровых платформ, которые являются предметом рассмотрения в настоящей статье.

Ранее была приведена логика в отношении новых, для цифрового этапа ИКТ-развития, категорий цифровых образов, ресурсов и дивидендов, которая заключается в следующем.

В любом большом субъекте управления (международная цифровая торговля, Умный город) накапливается большое количество неструктурированных данных, которые хорошо могут быть обработаны машинным образом с использованием ИИ для принятия финальных решений соответствующими управленцами. Для этого первичные данные необходимо обработать для возможности машинной обработки (возможно с использованием семантического ядра), в результате образуются цифровые образы. Цифровые образы можно агрегировать по функциональной принадлежности (например, транспортного профиля) и тогда образуется цифровой ресурс как новая категория материального производства. Цифровой ресурс запускается в оборот, то есть в обработку с помощью ИИ, в результате получается дополнительное общественное благо (или цифровые дивиденды).

Такая логика подтверждает тезис о том, что цифровой этап ИКТ-развития является не просто новым этапом со своими особенностями, отличающими его от предшествующих фаз внедрения ведомственной и корпоративной информатизации, но позволяет придать новое качество экономическому прогрессу человечества. При этом нисколько не отрицаются предшествующие результаты, такие как электронное правительство, они являются фундаментом, позволяющим получить это новое качество.

В настоящее время можно выделить две модели построения цифровых платформ – традиционную документоцентричную модель и возможно перспективную датацентричную модель.

Документоцентричная модель была сформирована в далекой древности и исследуется во множественных научных источниках. Например, петербуржские авторы Никонов П. Н. и Журавский Н. Н. в своей работе «Недвижимость, кадастр и мировые системы регистрации прав на недвижимое имущество. Аналитический обзор. 2006» отметили, что первый случай документированного описания факта регистрации недвижимости был зафиксирован еще в Ветхом Завете. Также авторы описали обряд манципации и медные кадастровые таблички в Римской империи, папирусы в Египте, глиняные таблички в Шумерах, заклинания божеством в Вавилоне, ипотечные камни в Греции, поместные книги в Германии, метрические книги в России и многое другое. Менялись способы фиксации прав (публичные заклинания, папирусы, медные или глиняные таблички, камни, книги, бумажные документы), но суть сохранялась тысячелетия – организовать социум на правовой основе. Очевидно, что войны и время рушили документированные свидетельства публичного укрепления прав, но архетип каждый раз восстанавливался на новой технологической основе.

Можно констатировать, что документоцентричная модель на протяжении всей истории сопровождала иерархическую модель построения государственного устройства, принятой во всех странах мира. Наряду с этим в последние десятилетия вызревают сетевые принципы организации локальных сообществ. Однако, можно предположить, что в обозримом будущем речь пока не сможет идти о практическом формировании государственной модели на основе сетевых принципов. В качестве подтверждения можно отметить, что построение инфраструктуры электронного правительства осуществляется на основе традиционной документоцентричной модели.

Датацентричная модель подробно разработана и описана в монографии 2019 года авторов Акаткина Ю. М. и Ясиновской У. Д. «Цифровая трансформация государственного управления: датацентричность и семантическая интероперабельность». Нет сомнений, что такого рода модель является перспективной и уже сейчас может быть эффективно использована в рамках киберфизических систем на основе Big Data, а также в рамках киберсоциальных систем, но с ограничениями в виде приложений для гражданского общества. Представляется, что сфера государственного управления для использования датацентрической модели была выбрана авторами некорректно. Это подтверждается тем, что в книге нет развернутого анализа вопросов обеспечения информационной безопасности, что для сферы государственного управления является обязательным.

Более подробный анализ соотношения двух моделей построения цифровых платформ не является предметом настоящей статьи и может быть проведен в рамках отдельного материала. Здесь можно отметить, что в основу рассматриваемой многофункциональной цифровой платформы целесообразно заложить традиционную документоцентрическую модель с использованием отдельных элементов датацентрической модели, например, семантической интероперабельности, с учетом соответствующего моделирования угроз и формирования требований по информационной безопасности.

Электронное правительство – прообраз многофункциональной цифровой платформы

Представляется возможным, проанализировав сложившуюся к настоящему времени на практике в России архитектуру электронного правительства, выявить некоторые общие принципы построения цифровых платформ.

Архитектура электронного правительства в России представляет собой совокупность общей инфраструктуры, функциональных систем, а также инженерных и вспомогательных подсистем.

Общая инфраструктура включает:

- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

- Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций);

- Головной удостоверяющий центр в рамках Единого пространства доверия;

- Единая система идентификации и аутентификации;

- Единая система межведомственного электронного взаимодействия;

- Единая система нормативной справочной информации;

- Федеральная ГИС досудебного обжалования.

Единственным исполнителем работ по разработке, созданию и сопровождению инфраструктуры электронного правительства России с 2009 года Правительство России назначило ПАО «Ростелеком». Финансирование этих работ осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Функциональные системы состоят из следующих компонентов:

- Государственные автоматизированные и информационные системы.

- Ведомственные, региональные и муниципальные портала, предусматривающие оказание государственных услуг.

- Система открытого правительства.

- Информационные системы сети МФЦ.

Финансирование работ по разработке, созданию и сопровождению функциональных систем осуществляют федеральные, региональные и муниципальные органы власти за счет средств бюджетов соответствующего уровня.

В состав инженерных и вспомогательных подсистем входят:

- Подсистема обеспечения информационной безопасности.

- Информационно-телекоммуникационные сети.

- Сеть центров обработки данных.

Работы по разработке, созданию и сопровождению инженерных и вспомогательных подсистем осуществляют профильные ведомства и компании из средств различных источников.

Таким образом, можно констатировать, что созданное в России электронное правительство соответствует двум из приведенных выше критериев отнесения платформ к категории цифровых, а именно:

- ориентировано на предоставление массовых сервисов;

- представляет собой концентратор (хаб) сервисов, административного характера, на одной общей инфраструктуре, оператором которой является ПАО «Ростелеком» в рамках бюджетного финансирования.

Представляется, что реализация на практике третьего критерия, а именно использования информационно-аналитической системы, в качестве Smart-компоненты, «поверх» административных сервисов, в ближайшее время будет объективно востребовано на практике, исходя из логики развития цифровых платформ.

Следует отметить, что бизнес в рамках электронного правительства России является пользователем административных сервисов, например, по регистрации юридических лиц. При этом информационные системы бизнеса не объединены общей шиной и не являются участниками комплексных административно-деловых процессов, которые очевидно являются востребованными, особенно в рамках международных информационных систем интеграционного характера, например, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К ним можно отнести системы прослеживаемости товаров, цифровых транспортных коридоров, цифровой торговли и другие.

Настоящая статья нацелена на то, чтобы показать возможность восполнения этого пробела на практике.

Цифровая платформа, как концентратор (хаб) многофункциональных сервисов

С учетом приведенных выше аргументов представляется возможным наметить контуры архитектуры, рассматриваемой многофункциональной цифровой платформы. Она может включать:

- Функциональные, оптимизированные сервисы.

- Общие инфраструктурные подсистемы.

- Обеспечивающие элементы.

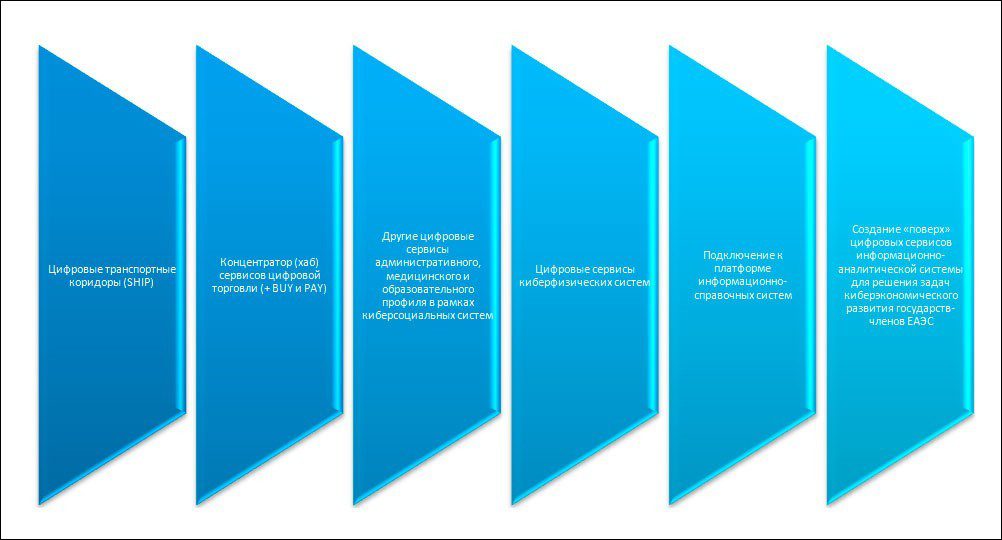

Логика (дорожная карта) развертывания функциональных сервисов обосновывалась в предыдущих статьях. Здесь можно уточнить (рисунок 2) в части Smart-компоненты, для решения задач киберэкономического развития государств-членов ЕАЭС.

Национальные цифровые платформы могут включать:

- Подсистему цифрового взаимодействия для подключения информационных систем бизнеса (аналог СМЭВ).

- Подсистему идентификации участников информационного взаимодействия (аналог ЕСИА).

- Подсистему трансграничного пространства доверия (ПД-Т) на основе доверенной третьей стороны (ДТС).

- Подсистему нормативно-справочной информации и каталогов товаров, работ и услуг.

- Портал и реестр цифровых сервисов национального уровня.

В результате использования такой архитектуры достигается полнота субъектов взаимодействия за счет включения в общий контур информационных систем бизнеса, как показано на рисунке 3.

Ниже акцентируются некоторые соображения дискуссионного характера в части вариантов построения архитектурных решений.

Уже отмечалось, что инфраструктуру электронного правительства можно рассматривать как концентратор (хаб) государственных услуг или сервисов (далее – Платформа 1). Тогда типовой концентратор (хаб) сервисов, например, цифровой торговли (далее – Платформа 2) должен повторять архитектурные черты инфраструктуры электронного правительства (СМЭВ, пространство доверия, ЕСИА, НСИ, портал сервисов с реестром предоставляемых услуг и регистрацией пользователей, ТКМВ, другие компоненты) с акцентом на цифровые сервисы бизнеса.

Но должны быть и отличия. Они могут заключаться в следующем.

1. Вместо национального пространства доверия на основе системы удостоверяющих центров в Платформе 2 должно использоваться ПД-Т на основе ДТС. Также надо использовать поверх Платформы 2 систему искусственного интеллекта для повышения эффективности экономического управления.

2. Функционирование Платформы 2 не должно осуществляться из бюджета, а проводиться на основе самоокупаемости, возможно в режиме частно-государственного партнерства. Создание Платформы 2 желательно осуществлять в режиме долевого участия с привлечением финансовых средств бизнеса. Примерно такая схема уже имеется по проекту прослеживаемости товаров в ЕЭК. В этом проекте постановлением российского правительства оператором назначена бизнес-компания. Для проекта прослеживаемости правовым основанием является международное соглашение ЕАЭС – в России для запуска цифровой экосистемы торговли потребуется принятие Федерального закона. Для самоокупаемости потребуется разработать бизнес-план с учётом опыта Паназиатского альянса по электронной коммерции, описанного в указанных выше статьях.

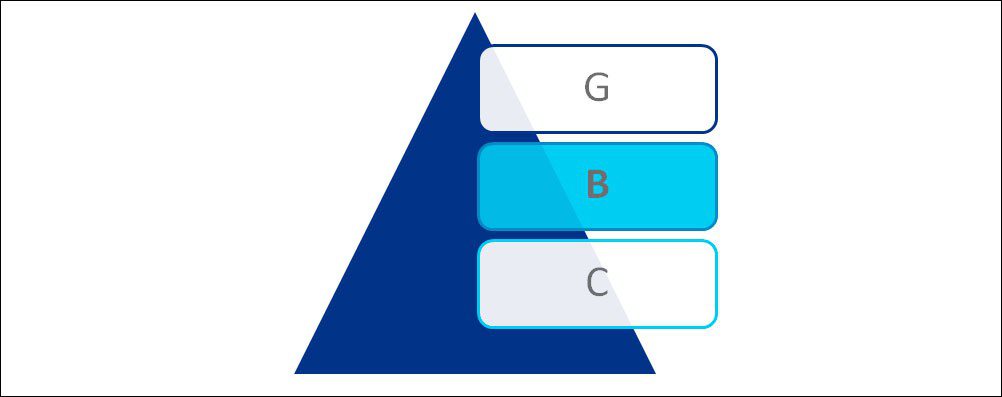

3. Платформы 1 и 2 по соображениям информационной безопасности должны быть физически раздельными, между ними – шлюз для обеспечения информационного взаимодействия G-B-C. Государственные органы подключаются к Платформе 1, юридические и физические лица - участники сервисов BUY SHIP PAY к Платформе 2. Комплексные административные и бизнес процессы используют обе платформы в любом целесообразном для процессов порядке.

4. Самый сложный вопрос — это выстраивание торговых, логистических и платежных сервисов. Для этого потребуется заложить общее семантическое ядро и на его основе сделать реинжиниринг комплексных административных и бизнес процессов. В результате должен получиться набор оптимизированных процедур, которые в электронном правительстве имеют аналог в форме технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ).

5. Такая схема не должна восприниматься в штыки представителями функциональных ведомств, поскольку у них уже есть опыт работы с Платформой 1, а Платформа 2 может строиться на таких же принципах, не подменяя ведомства, а предлагая им интероперабельную среду для взаимодействия с информационными системами бизнеса. Страны, в которых нет развитой инфраструктуры электронного правительства могут сразу делать общую с государством инфраструктуру, что будет дешевле.

6. Платформа 2 может рассматриваться, как резервная для Платформы 1 из соображений общей устойчивости. С учётом транспортных коридоров Север - Юг и Запад - Восток целесообразно делать Платформу 2 территориально распределенной, например, в Калининграде, Владивостоке, Норильске и Ростове. На Платформе 2 при необходимости можно тестировать новые технологии, например, блокчейн и искусственный интеллект, которые потом переносить на Платформу 1, чтобы не создавать отдельные тестовые контура (требует отдельного обоснования).

7. Платформа 2, обладая универсальным, интероперабельным характером (с учетом национальных особенностей), может дополняться любыми цифровыми сервисами, включая медицинские и образовательные, приобретая тем самым качество многофункциональной цифровой платформы. Совокупность таких национальных цифровых платформ будет способствовать цифровой связанности евразийского континента.

Выше рассмотрен национальный срез архитектуры. Теперь можно идентифицировать задачи наднационального уровня интеграционного объединения, к котором относится Евразийская экономическая комиссия. К ним можно отнести:

- Порядок, правила и/или рекомендации по формированию национальных подсистем доверия, идентификации, НСИ, других для достижения интероперабельности.

- Поддержка общих шин и шлюзов для международного информационного взаимодействия.

- Реализация функций оператора удостоверяющего центра ЕЭК в рамках ПД-Т.

- Реализация функций оператора информационно-аналитической системы для решения задач киберэкономического развития государств-членов ЕАЭС.

Среди этих задач наиболее чувствительной является создание наднациональной киберэкономической системы. Выход на ее практическую реализацию требует отдельного обсуждения. Прежде всего с точки зрения соблюдения национального суверенитета государств-участников интеграционного объединения. Также проблемным является вопрос выбора экономической модели, которую можно положить в основу информационно-аналитической системы с использованием искусственного интеллекта.

Целесообразным представляется отнесение этого вопроса на последний этап создания общей системы, когда будет уже создана интероперабельная совокупность национальных цифровых платформ.

Чрезвычайно важным представляется соблюдение принципа добровольности участия в общей киберэкономической системе, который может заключаться в следующем:

- Для присоединения нового участника к интеграционному объединению должно быть предложено типовое решение по подключению.

- При выходе участника из интеграционного объединения происходит отключение национальной платформы от общей киберэкономической системы.

- Возможен вариант, когда национальная платформа функционирует в общей сети, но данные в общий киберэкономическую систему не поставляются.

- Общий принцип – участникам ЕАЭС должно быть экономически выгодно вступать и находиться в интеграционном объединении. Именно в этом заключается максимальный эффект от использования цифровых платформ, что было показано в общесистемном разделе настоящей статьи.

- Но при этом всё - на добровольной основе. Полная свобода выбора. Никто никого не должен принуждать.

Как отмечалось выше, важным и сложным является вопрос построения процессного контура, который в связке с общими инфраструктурами представляют собой динамическую и статическую компоненты многофункциональной цифровой платформы. При этом целесообразно реализовать такой подход, при котором эти контуры должны быть независимыми друг от друга. Иными словами, инфраструктура должна иметь способность поддерживать любой из оптимизированных процессов. Нельзя допустить, чтобы для различных процессов нужно было бы использовать различные инфраструктуры.

В общем виде возможная последовательность оптимизации процессов представлена на рисунке 4.

В заключении раздела целесообразно сформулировать принцип открытости системы, который может заключаться в следующем:

- Обеспечение связанности двух экономически развитых регионов мира (Европы и АТР).

- Приоритетное развитие цифровых транспортных коридоров.

- Поэтапное наращивание массовых сервисов с целью устранения цифрового неравенства со своей добавленной стоимостью в виде трансграничного пространства доверия и использования искусственного интеллекта для целей совместного экономического развития.

- Реализация на практике принципов взаимной экономической выгоды – «экономика сшивает» и прорывного развития – «перегнать, не догоняя».

Выводы

Настоящая статья не претендует на набор универсальных рецептов построения сложных цифровых платформ, аналогов которым не существует в мире, если исходить из амбициозных задач, которые ставятся лидерами государств-членов ЕАЭС.

Представляется целесообразным постановка исследования, в котором подробно проработать следующий набор вопросов:

- В чем заключаются недостатки предшествующих 10 лет развития ИКТ в ЕЭКе, понимание этих недостатков и должно задать импульс для их исправления на конструктивной основе.

- В чем отличие цифрового этапа ИКТ-развития от предшествующего, который характеризовался «штучной» ведомственной и корпоративной информатизацией, а также созданием кластеров наподобие электронного правительства, понимание таких особенностей и должно определять новые архитектурные контуры.

- Как бесшовно перейти от «зверинца» унаследованных ИС, функционального и инфраструктурного характера, к будущей перспективной платформе, хирургически точно вписать новые платформы в общий ландшафт, не сломав имеющиеся (таможенные, транспортные, другие).

- Какова архитектура такой платформы, прежде всего, на корневом уровне - что делать на интеграционном, что - на национальном.

- Есть проблема дефицита финансирования, поэтому для экономии надо предложить максимальную унификацию на инфраструктурном уровне, сохранение унаследованных функциональных систем ведомств и бизнеса, а также поэтапное (с выделением экономически значимых приоритетов) развертывание сервисов и подсистем, с учетом ЧГП.

- Целесообразно выделить два независимых контура: а) контур универсальной инфраструктуры (собственно платформа, точнее совокупность национальных платформ), поддерживающая(ие) любые оптимизированные информационные процессы в рамках б) самостоятельного контура реинжиниринга.

- Целесообразно рассмотреть цифровую экосистему, как совокупность интероперабельных национальных платформ в соответствующей институциональной (международно правовой и организационной) обвязке.

- Для экосистемы важно ответить на ключевой «географический» вопрос – это замкнутая экосистема ЕАЭС, или открытая система для взаимодействия с региональными соседями (Европа, АТР, Южная Азия), при этом открытая отличается от закрытой в сторону существенного усложнения, например, в части расширения ПД-Т на трансконтинентальный уровень.

- Второй ключевой вопрос – какие есть аналоги таких универсальных платформ в мире, каким образом можно их быстро реплицировать (локализовать) в наших странах, какую свою добавленную стоимость можно предложить, чтобы «перегнать, не догоняя».

- И третий вопрос – какие геоэкономические (геополитические) задачи будет решать эта универсальная платформа (не народ для железяк, а железяки для народа), какое получим в результате общественное благо.

Комментарии Игоря Фургеля (Dr. rer. nat., руководитель органа сертификации T-Systems International GmbH)

1. Статья адекватно отражает как цели, так и подходы к развитию описанной в ней архитектуры. В силу этого она может (и должна) служить одной из основ для дальнейшего дизайна этой архитектуры и дальнейших разработок соответствующих подсистем.

2. По вопросу законодательной поддержки проекта, как части архитектуры на верхнем уровне, можно отметить следующее.

В статье отсутствует описание необходимости установления в законодательном порядке юридической значимости определенного круга операций/транзакций, проводимых архитектурой, и данных/документов, генерируемых ей (например, путем установления эквивалентности «аналоговым» юридически значимым действиям там, где это подходит).

В Выводах коротко упоминается о такой необходимости («Целесообразно рассмотреть цифровую экосистему, как совокупность интероперабельных национальных платформ в соответствующей институциональной (международно правовой и организационной) обвязке»).

Однако, так как без правовой платформы потребительская ценность любой архитектуры для ее пользователей существенно умаляется, целесообразно упомянуть о необходимости включения правовых аспектов уже на стадии дизайна архитектуры. Правовые аспекты должны охватывать как национальное правовое поле, так и шлюзы для подключения других правовых доменов (других государств и объединений государств, например, ЕС).

3. По вопросу интероперабельности и скалируемости архитектуры (на этапе дальнейших разработок) можно отметить следующее.

Общеевропейские правоустанавливающие документы, такие как: eIDAS (Regulation (EU) No. 910/2014) и CSA (Regulation (EU) No. 2019/881, Cybersecurity Act) будут определять инфраструктуры доверия, безопасности и независимой сертификации в ЕС следующие 20-30 лет.

В свете целеполагания «построение единого (то есть взаимосовместимого) пространства от Лиссабона до Владивостока», в котором РФ - уже в силу своего географического положения - будет занимать центральную транспортную роль (как информационно, так и физически), представляется целесообразным в рамках дальнейшей конкретизации архитектуры и спецификации ее подсистем заложить ее интероперабельность как с eIDAS и CSA в ЕС с одной стороны, так и с соответствующими инфраструктурами на юго-востоке от РФ (как минимум Китай (население), Япония (технология), Индия (население) и Сингапур (значимый хаб в этом регионе)).

Эта интероперабельность должна охватывать правовые, организационные и технические аспекты, включая аспекты безопасности. Интероперабельность всех этих аспектов должна быть системообразующим свойством междоменных шлюзов. Эту мысль целесообразно подчеркнуть уже сейчас, на самом верхнем архитектурном уровне. Остальные детали безусловно являются предметом дальнейших разработок.

Сообщение Большое Евразийское партнерство: архитектура универсальных цифровых платформ появились сначала на Экспертный центр электронного государства.